|

Haïti

est peut-être le « pays le plus pauvre des Amériques » mais

cette petite nation est également assise sur une mine d’or.

Le

nouveau Premier ministre Laurent Lamothe dit miser sur la

richesse qui se trouve dans les montagnes du nord d’Haïti pour

sortir le pays de la pauvreté, mais si le passé est garant de

l’avenir, l’exploitation de l’or, de l’argent et du cuivre

cachés dans les montagnes profitera principalement aux

actionnaires étrangers tout en défigurant un paysage déjà dénudé

et fragile.

Haïti a

peut-être quelque chose à gagner, mais elle a également beaucoup

à perdre.

Alors

qu’une poignée de cultivateurs gagnent cinq dollars par jour à

construire des chemins miniers, et pendant que les journalistes

parlent d’un ou deux sites de forage, une entreprise canadienne,

Eurasian Minerals, accapare discrètement et minutieusement les

permis d’exploration – 53 pour être précis – et conclut des

ententes secrètes, vraisemblablement avec l’aide d’un ancien

ministre de haut rang, aujourd’hui stipendié.

L’aubaine est si belle pour les compagnies minières et tellement

néfaste pour Haïti, que le directeur de l’agence nationale

responsable des mines les a récemment dénoncées lors d’une

entrevue exclusive avec Ayiti Kale Je (AKJ), appelant son

gouvernement à rectifier le tir : « Je leur ai dit de laisser

les minerais sous terre, les générations futures pourront les

exploiter. »

« Les

mines font partie du patrimoine national [...] Elles

appartiennent à la population, elles n’appartiennent pas aux

gens au pouvoir, même pas au propriétaire du terrain »,

ajoute

le géologue Dieuseul Anglade, alors

directeur du Bureau des mines et de l'énergie

(BME).

Eurasian

et son entreprise associée, Newmont Mining, deuxième producteur

aurifère mondial,

forent également illégalement,

de

connivence avec certains membres du gouvernement,

dans le secteur

de Lamielle, dans le nord-est du pays.

La loi

haïtienne diffère de celle de nombre d’autres pays. Elle est

nettement plus bureaucratique, mais elle prévoit également, au

prime abord, un minimum de protection. Pour pouvoir forer – même

à des fins d’exploration – les entreprises doivent obtenir une

convention d’exploitation minière signée par le Premier ministre

et l’ensemble des ministres. Cette convention établit les

modalités pour toute exploitation minière.

Eurasian

et Newmont attendent actuellement l’approbation finale d’une

convention couvrant un vaste territoire, soit environ 1 350

kilomètres carrés. Toutefois, la convention n’a pas encore été

signée, en partie parce que pendant le plus clair des 12

derniers mois, Haïti n’avait pas de Premier ministre. « Nous

sommes prêts à forer », déclarait Daven Mashburn de Newmont

Mining, vers la fin de 2011, en parlant de Lamielle.

« Puisque le gouvernement d’Haïti s’en fout […] il nous est

impossible de mettre en œuvre nos concessions et cela signifie

que les gens ne peuvent trouver d’emplois. »

Pourtant, le gouvernement est loin de s’en foutre. Peu après

cette entrevue, les concessions ont été consenties, quoique

d’une manière pas tout à fait légale. « Le

gouvernement leur a accordé une sorte de dérogation »

a expliqué Ronald Baudin (ministre des Finances d’Haïti de 2009

à 2011 et ancien directeur général du

ministère), qui a supervisé les négociations avec

Eurasian alors qu’il occupait cette puissante position. « Ils

sont conscients du tort qu’ils font à la compagnie… Celle-ci a

plusieurs bases, plusieurs camps partout dans le pays, avec une

très importante logistique. Elle dépense beaucoup d’argent. Et

voilà qu’elle arrive à une étape et reste bloquée, du seul fait

que la convention n’a pas encore été signée. »

Baudin,

qui a quitté ses fonctions lorsque le nouveau gouvernement de

Michel Martelly a été mis en place en 2011, est aujourd’hui un

conseiller rétribué du partenariat Eurasian-Newmont qui porte le

nom de « Newmont Ventures ».

Toutefois, un protocole d’entente ne saurait l’emporter sur une

loi. Aucune dérogation n’est possible en matière de législation.« Il

y a ce qu’on appelle la hiérarchie des lois. D’après cette

hiérarchie, un protocole est plus faible qu’une loi. Un

protocole ne peut pas annuler une loi. Il ne peut pas autoriser

à faire quelque chose que la loi n’autorise pas »,

a expliqué l’avocat des droits humains, Patrice Florvilus.

Le

directeur de l’agence responsable des

mines – le BME – n’a pas signé le protocole d’entente. « Je

n’étais pas d’accord, pour la simple et bonne raison que si la

loi n’autorise pas quelque chose, … vous n’avez pas le droit de

le faire! » d’expliquer Anglade au cours d’une entrevue le

24 mai 2012. Son bureau n’en a même pas reçu un exemplaire.

Ce refus a été sans doute l’une des raisons pour que l’un des

premiers actes officiels du nouveau gouvernement Lamothe aura

été de destituer Anglade. Anglade, âgé de 62 ans, compte près de

30 années de service au BME, qu’il a dirigé au cours de près des

20 dernières années. Il a une réputation d’honnêteté.

Malgré le refus d’Anglade, le protocole d’entente a été signé

par l’actuel ministre des Finances et celui des Travaux publics

vers la fin du mois de mars. Ainsi, le 23 avril, Eurasian a pu

joyeusement rapporter à ses actionnaires que

« le partenariat a obtenu la permission de forer pour certains

projets grâce au protocole d’entente; et le forage se poursuit

présentement ».

Eurasian et Newmont n’ignorent point la législation et, selon

une correspondance avec AKJ en date du 25 mai, semblent croire

qu’Anglade a signé le document. Mais tel n’est pas le cas.

Anglade

est également en désaccord avec une convention d’exploitation

minière qui risque d’être signée sous peu, vu qu’après trois

mois d’attente, Haïti a enfin un Premier ministre, Laurent

Lamothe, qui s’est engagé à rendre la législation du pays plus

favorable aux affaires.

Selon

Anglade, la version finale – qu’il a rejetée par l’entremise

d’une lettre officielle au président de l’époque, René Préval et

au ministre des Finances à ce moment-là, Baudin – est beaucoup

plus faible que les deux plus petites conventions minières

existantes d’Haïti (pour 50 kilomètres carrés chacune) parce que

les principales clauses de sauvegarde ont été supprimées.

L’article 26.5 – des conventions antérieures – plafonnait les

dépenses qu’une entreprise pouvait déclarer à 60 pour cent des

revenus. Il est à présent caduc, selon le directeur du BME.

« Ce

qui veut dire que la compagnie peut venir dire qu’elle a dépensé

90 dollars, qu’il ne reste plus que 10 dollars »,

dit Anglade.

Une

deuxième clause a également été supprimée, dit-il : l’Article

26.4, qui garantissait un partage à parts égales des profits

entre les entreprises minières et le gouvernement. « Durant

les 2 années passées à négocier; ma position était claire

[...] »,

de dire cet homme de 62 ans, qui a passé toute sa vie dans la

fonction publique et enseigne aussi les mathématiques à

l’Université d’État d’Haïti. « Ces

2 articles le Bureau des mines n’a jamais voulu les enlever

[...] C’est lorsque le dossier a quitté le Bureau des mines,

qu’ils ont négocié et enlevé ces articles. Ce n’est point moi

qui les ai enlevés. Après le Bureau des mines [...] ils ont fait

une réunion au ministère des Finances [...] C’est le ministre

lui-même qui les a ôtés, le ministre Baudin. »

Interrogé à propos de la convention, Baudin a dit qu’il ne

pouvait entrer dans les détails. Il a néanmoins déclaré que :

« Ce

que moi personnellement je puis vous dire, à présent nous avons

un texte qui a obtenu le consensus de la compagnie, du ministère

des Travaux publics, du Bureau des mines, du ministère des

Finances. »

Pas

d’après Anglade. « Pour

rien au monde je n’enlèverais ces articles »,

dit-il.

Le

ministre des Travaux publics, Jacques Rousseau est le supérieur

d’Anglade. Son ministère supervise le BME et est en possession

de la convention pendante. Rousseau a refusé cinq

demandes d’entrevue; c’est pourquoi l’absence des clauses de

sauvegarde dans le document ne peut être confirmée. Cela dit,

Anglade jure que les mesures sont absentes, et entre-temps, le

protocole d’entente illégal a été rendu public, et Baudin est

ostensiblement à la solde de Newmont. « Je veux que ce soit

clair pour la nation »

a expliqué Anglade,

« le BME

n’est pas responsable de ce qui a été fait au profit de

l’entreprise jusqu’à maintenant ».

Lorsque

Baudin a été interrogé à propos du conflit d’intérêts potentiel

découlant du fait qu’il ait occupé les fonctions de ministre des

Finances avant de se recycler immédiatement en consultant à la

solde de Newmont, il est resté de marbre. « Il

existe d’autres pays où, lorsque quelqu’un a fini d’exercer de

telles responsabilités, il y a une période de temps au cours de

laquelle il n’a pas le droit de travailler pour le privé. Mais

en la circonstance, il a une compensation. Nous autres, nous

n’avons pas cela dans notre législation, »

d’accoucher Baudin. « Et

aujourd’hui, au moment où je vous parle, depuis mon départ du

ministère des Finances, je ne reçois pas une gourde de l’État.

Ensuite, je dois manger, n’est-ce pas? Je dois m’habiller

[...] »

Que

recèlent les collines d’Haïti?

Pourquoi

Newmont, Eurasian et d’autres entreprises minières ont-elles

attendu des années pour obtenir la signature d’une convention,

pour ensuite violer la loi haïtienne avec le protocole

d’entente?

Si les

calculs des géologues disent vrai, les montagnes au nord d’Haïti

contiennent des centaines de millions d’onces d’or. Puisqu’une

once d’or est actuellement négociée à 1 600 dollars us, une

estimation chiffre la cagnotte à 20 milliards.

La mine

de Pueblo Viejo, directement de l’autre côté de la frontière, en

République dominicaine, dans la même « ceinture de

minéralisation » qui s’étend d’un bout à l’autre de l’île,

renferme la plus grande réserve aurifère des Amériques. Elle a

déjà permis de produire 5,5 millions d’onces d’or et en contient

au moins 23,7 millions de plus. Elle est également riche en

argent : 25,2 millions d’onces déjà et 141,8 millions à

extraire.

Vu les

réserves apparemment vastes d’Haïti (et son faible

gouvernement), il n’est pas étonnant que le géant minier Newmont

se soit associé avec Eurasian, dirigée par un ancien cadre de

Newmont. Eurasian, par l’entremise de son associée locale,

l’entreprise Marien Mining, contrôle différents types de

concessions représentant une plus grande partie du territoire

d’Haïti que toute autre entreprise : l’équivalent d’un dixième

du pays.

Une

petite entreprise minière haïtiano-étatsunienne,

VCS, et son entreprise associée

locale, Delta Mining, possèdent ou contrôlaient jusqu’à tout

récemment des concessions couvrant 300 kilomètres carrés dans le

nord; l’entreprise canadienne Majescor et ses partenaires

haïtiens possèdent des licences pour 450 kilomètres carrés de

plus. Ensemble, les entreprises étrangères possèdent des permis

de recherche ou d’exploration pour un tiers du nord d’Haïti,

15 pour cent du territoire du pays.

Majescor

a plusieurs longueurs d’avance sur ses rivales, ayant récemment

entamé la phase d’ « exploitation » pour l’une de ses

concessions. Cependant, VCS et Newmont-Eurasian la talonnent.

Toutes ces entreprises reconnaissent le potentiel d’Haïti.

« Haïti

est le géant endormi des Caraïbes! » a dit un partenaire de

Majescor récemment, alors que le président d’Eurasian, David

Cole s’est vanté lors d’une émission de radio de : « […]

contrôler plus de 1 100 milles carrés de terres ».

Un

investisseur qui se qualifie de « géologue mercenaire » a écrit :

« il est évident qu’il existe un risque géopolitique

important en

Haïti.

Mais la géologie est simplement trop bonne. »

La géologie est en effet très bonne. Un seul petit site d’Eurasian,

le gisement de Grand-Bois, pourrait contenir au moins 339 000

onces d’or (d’une valeur de 5 milliards 400 millions de dollars

us au prix d’aujourd’hui) et 2 milliards 300 millions d’onces

d’argent.

Bonne en

effet, mais il y a un prix élevé à payer.

Mines à ciel ouvert à l’horizon

Parce

que dans la majorité des endroits les gisements de cuivre,

d'argent et d'or sont pour la plupart répartis comme de

minuscules grains dans la boue et les pierres – ce qui est

parfois appelé « or invisible » – cette onéreuse exploitation

minière à ciel ouvert est souvent la seule option, mais

l’entreprise associée d’Eurasian, Newmont, connaît bien ce mode

d’exploitation. Le géant minier a ouvert la première mine à ciel

ouvert au Nevada en 1962 et a ensuite creusé au Ghana, en

Nouvelle–Zélande, en Indonésie, et dans d’autres pays.

Au

Pérou, Newmont exploite l’une des plus grandes mines aurifères à

ciel ouvert du monde : la mine de 251 kilomètres carrés de

Yanacocha. Il y a peu de temps, Newmont a été accusée de trafic

d’influence lorsque la lumière a été faite sur ses liens avec

l’ancien maître espion péruvien Vladimiro Montesinos. Après

avoir présumément aidé Newmont à négocier des termes favorables,

un ancien employé du Département d’État des États-Unis est

devenu salarié de Newmont. L’entreprise a également été accusée

d’avoir déversé du mercure et du cyanure.

Imperturbable, Newmont a récemment entrepris la mise en chantier

d’une mine d’envergure, la « Minas Conga ». Cependant, les

cultivateurs, les écologistes et les autorités locales ont

jusqu’à maintenant contrecarré ses plans à l’aide de

manifestations massives et devant les tribunaux. Le mois dernier,

une table ronde d’experts européens mandatée par le gouvernement

pour étudier les plans, a indiqué à Newmont qu’elle ne serait

pas autorisée à drainer deux lacs des hautes Andes pour la

nouvelle mine.

Le 28

mai, Newmont n’avait pas encore décidé de la voie à suivre, mais

une dépêche du 27 avril de l’Associated Press citait Richard

O’Brien de Newmont disant que « si ce projet de 4,8 milliards

de dollars ne peut être mis en oeuvre “de façon responsable au

point de vue sécuritaire, social et environnemental” tout en

rapportant aussi des “dividendes acceptables” aux actionnaires,

Newmont réallouera ce capital à d’autres projets de

développement de notre portfolio ».

Newmont

a également eu des problèmes dans d’autres pays, plus récemment

au Ghana. La mine « Ahafo South » est

située

dans une région agricole connue comme le « grenier à vivres » du

Ghana. À cette date, elle a déplacé environ 9 500 personnes,

dont 95 pour cent vivaient de l’agriculture, selon Environmental

News Service.

Outre

d’expulser des cultivateurs de la terre, Newmont a contaminé

l’approvisionnement local d’eau au moins une fois, de son propre

aveu. En 2010, cette compagnie acceptait de payer 5 millions de

dollars us de compensation au gouvernement pour un déversement

de cyanure en 2009 qui a tué du poisson et pollué l’eau potable.

Newmont concédait que les procédures en vigueur n’avaient pas

été suivies, et que son personnel avait aussi omis d’aviser

comme il se doit les autorités gouvernementales ghanéennes.

Tout en

accueillant les bénéfices éventuels que des mines bien

construites et bien supervisées pourraient apporter à Haïti,

Anglade et d’autres experts haïtiens se montrent préoccupés à

l’effet qu’une mine à ciel ouvert, qui à toutes fins utiles

utilise d’importantes quantités de cyanure pour séparer le

minerai d’or de la gangue, pourrait s’avérer dangereuse pour

l’environnement déjà fragile d’Haïti.

Dans la

République dominicaine voisine, une mine d’or contrôlée par le

gouvernement a causé tellement de contamination que les

rivières de la région coulent encore avec une eau rougeâtre à

mesure que la pluie rejette des métaux du minerai laissé aux

alentours. « L’exploitation minière peut causer de graves

problèmes environnementaux » a fait remarquer l’ancien

ministre haïtien de l’Environnement à l’occasion d’une récente

entrevue.

À ce

poste au milieu des années quatre-vingt-dix, Yves-André

Wainwright signait les deux conventions minières existantes. Cet

agronome de formation indiquait que, outre les soucis qu’il se

fait concernant les métaux lourds, certaines des surfaces de

concession sont formées de « montagnes humides », ce qui

signifie qu’elles jouent « un rôle important pour la

biodiversité et doivent être protégées, dès la phase de

prospection ». C’est là aussi que vivent des dizaines de

milliers de familles de cultivateurs. Cependant on n’a jamais vu

l’ombre d’un membre du personnel du ministère de l’Environnement

sur les sites miniers, d’après des journalistes des les radios

communautaires dans les zones affectées.

En fin

de compte, ce qui inquiète Wainwright, aussi bien qu’Anglade et

d’autres observateurs, c’est l’incapacité de « l’État faible »

haïtien d’exercer un contrôle sur les compagnies minières et les

dégâts environnementaux potentiels.« Nous avons un personnel

compétent au Bureau des mines, mais ils n’ont pas les moyens de

mener à bien leurs tâches, » de dire Wainwright. « Tout

l’argent qui provient des carrières de sable, et d’autres mines,

aboutit directement au ministère des Finances. De ce fait, même

si c’est un secteur qui fait entrer de l’argent, le BME est dans

la dèche. »

Le

jugement de Wainwright semble se vérifier. Un audit des

véhicules du BME dévoilé au mois de janvier montrait que des 17

véhicules, seulement cinq étaient en condition de rouler. Douze

étaient hors d’usage. Et avec un budget d’environ 1 million de

dollars, le BME est aussi à court de personnel. Seulement le

quart des 100 employés détient un diplôme universitaire. Un

autre 13 pour cent est formé de « techniciens ». Le reste est

constitué par le secrétariat et le personnel de « soutien ».

« Le

gouvernement ne nous donne pas les moyens nécessaires pour être

à même de superviser les compagnies »,

confirmait Anglade à l’occasion d’une

entrevue accordée alors qu’il était toujours à la tête du BME.

« Le gros de notre budget va pour les salaires.

Nous n’avons pas réellement un budget d’opération. »

La

branche d’investissement pour le secteur privé de la

Banque mondiale – la Société

financière internationale (International Finance Corporation) –

a investi 5 millions de dollars dans Eurasian pour l’exploration

en Haïti. La Banque affirme qu’Eurasian et Newmont ont de bons

antécédents, mais est également consciente des éventuels effets

négatifs potentiels de l’exploitation minière et reconnaît les

défis auxquels font face le gouvernement haïtien et

d’autres « États faibles ».

« Souvent le gouvernement du pays hôte n’a pas beaucoup de

possibilités, spécialement en ce qui a trait aux aspects

environnementaux et sociaux, »

expliquait Tom Butler, responsable à l’échelle internationale

des investissements miniers de la Société financière

internationale. « (Mais) une des choses qu’on ne fait pas,

c’est dire au gouvernement quoi faire avec l’argent qu’il reçoit. »

Haïti

bon dernier dans la « course aux royalties »

Combien

d’argent rentrera, et quand? Des articles récents ont cité

toutes sortes de chiffres prometteurs, mais ils omettent les

petits caractères dans les conventions existantes, et ne

mentionnent même pas la convention en instance.

Aussi,

quelle que soit la qualité de la convention, à part les mises de

fonds initiales, une mine ne commencerait probablement pas à

rapporter de revenus – taxes et royalties – avant cinq ou même

dix ans, car c’est le temps nécessaire pour construire une mine

à ciel ouvert, et étant donné qu’il est permis aux compagnies de

d’abord amortir leur équipement, remettant à plus tard le

« passage du rouge au noir ».

Daven

Mashburn de Newmont le confirmait en disant que « cela

pourrait aisément prendre une décennie. Cela prend

habituellement une décennie pour mettre ces choses en marche ».

« Il est fort probable qu’une grande entreprise minière déclare

des pertes année après année, même après dix ans, si le système

de déductions est trop généreux et que les contrôles font

défaut, »

indiquait récemment l’experte en fiscalité minière et royalties,

Claire Kumar dans une entrevue avec AKJ. « C’est quelque

chose de très courant. »

Chercheuse à l’organisme Christian Aid et auteure du rapport de

38 pages paru en 2009, Undermining the Poor – Mineral

Taxation Reforms in Latin America (« Miner » les pauvres –

Réformes de la taxation minière en Amérique latine), Kumar

disait que les deux petites conventions existantes d’Haïti

paraissent bien, étant donné qu’elles promettent un partage

équitable des profits et prévoient un plafond pour les dépenses.

Ce qui

n’est pas si bon, faisait-elle remarquer, c’est le taux des

royalties d’Haïti : 2,5

pour cent. Selon Kumar et de récentes dépêches d’agences, ce

taux est l’un des plus bas de l’hémisphère.

« Une

redevance de 2,5 pour cent est beaucoup trop basse »,

de confirmer Kumar. « Toute redevance de moins de 5 pour cent

est tout simplement ridicule pour un pays comme Haïti. On ne

devrait même pas en tenir compte. Pour un pays avec un État

faible, les royalties sont le moyen le plus sûr de toucher les

sommes attendues. Il existe une marge de manipulation pour

l’entreprise, mais elle n’est pas aussi vaste que vous pourriez

le penser. »

Le taux

des royalties d’Haïti a encore du chemin à faire pour rattraper

ce que les investisseurs miniers déplorent comme une « course

aux royalties » et un « nationalisme des ressources ». Dans son

rapport annuel Business Risks Facing Mining and Metals

présenté en août dernier, la firme comptable et d’investissement

Ernst & Young place le « nationalisme des ressources » en « tête

de liste des risques pour les affaires ». Cette agence

disait qu’à la fin de l’année 2010 et en 2011, on pouvait

compter 25 pays qui avaient augmenté les taux ou menaçaient de

le faire.

Beaucoup

de ceux qui ont élevé les taux pour l’or se trouvent en Amérique

latine. L’Équateur exige à présent entre 5 et 8 pour cent, le

Pérou en est à 12 pour cent, et le Brésil menace également

d’augmenter son taux. En août dernier, le Venezuela est allé

plus loin et a nationalisé l’industrie aurifère.

Dans un

texte sur le « nationalisme des ressources » du mois de

mars, Reuters concluait que (cela) « a laissé aux sociétés

minières peu d’options autre que de

se lancer vers d’autres territoires encore plus à risque

politiquement, y compris des régions agitées de l’Afrique ».

Ou… Haïti.

Car, avec un taux de royalties de 2, 5 pour

cent, une force de casques bleus de l’ONU forte de 10 000

soldats cantonnés à travers le pays, et des indications que les

nouvelles conventions minières seront plus avantageuses pour les

sociétés étrangères, les risques

aujourd’hui sont vraisemblablement moindres qu’au cours des

récentes décennies.

De fait,

Dan Hachey, Pdg de Majescor, applaudissait l’élection

en 2011 du président Martelly, disant : « Martelly a déclaré

que (Haïti) est ouverte pour les affaires. Nous avons vu

beaucoup de changement depuis son accession à la présidence. »

Le

système de la porte tournante qui a permis à l’ancien ministre

des Finances Ronald Baudin de s’engager dans l’équipe Newmont

pourrait être l’une des raisons de ce changement. Alors qu’il

était encore au pouvoir, il acceptait de transiger un bail

gratuit de 50 ans pour un terrain avec une société française

dans le nord. « Non, nous ne l’avons même pas loué. Nous

l’avons mis à sa disposition, car lorsque c’est quelque chose

qui est bon pour l’économie qui se fait, l’État a pour devoir de

l’encourager. »

Le

nouveau Premier ministre haïtien – Laurent Lamothe – est aussi

très favorable au milieu des affaires. Entrepreneur en

télécommunications et dans l’immobilier avec des sociétés en

Afrique et en Amérique latine, il s’est engagé à faire avancer

une législation favorable aux affaires dans tous les secteurs, y

compris les mines.

« L’information au sujet de nos réserves nationales indique que

notre terre regorge de minéraux et que c’est maintenant le

moment propice pour les exploiter »,

déclarait Lamothe dans sa déclaration de politique générale

devant le Sénat le 8 mai dernier.

Lamothe

a aussi promis de modifier la législation minière. Au cours

d’une récente interview avec l’Associated Press, Lamothe s’est

engagé à ce que la nouvelle loi assure que « l’État reçoive

sa juste part » et qu’elle protège également l’environnement

et les communautés locales. Mais, il bifurquait, ajoutant que la

nouvelle législation permettrait ceci « autant que possible

sans nuire

aussi aux

revenus de l’autre partie, pour lui permettre de faire des

affaires ».

Même avant

que Lamothe ait pris ses fonctions, Anglade confiait à AKJ être

au courant des pressions faites pour une modification de la loi

existante.« Je dois vous dire que les entreprises font toutes

sortes de pressions pour faire modifier la législation afin que

cela leur donne plus d'avantages. Mais ils ont trop d'avantages

déjà! » a-t-il dit.

Un

gouvernement dont la devise est « Haïti est ouverte aux

affaires » et qui parie sur des manufactures d’assemblage et un

salaire minimum de 5 dollars US par jour (le plus bas de

l’hémisphère), peut-il être digne de confiance quant à la

protection des intérêts du pays?

Les

géants de l’industrie minière ont eu constamment le dessus face

à des États beaucoup plus forts et obtenu des contrats

profitables principalement à leurs actionnaires. Quelle garantie

ont donc les Haïtiens que le pro business Lamothe

obtiendra un meilleur traitement que les gouvernements du Pérou,

du Ghana, ou d’autres pays pauvres?

Les

éventuels revenus miniers et les quelques emplois à bas salaire

semblent de bon augure pour plusieurs en Haïti, où la plupart

des gens doivent survivre avec moins de 2 dollars US par jour et

où le chômage et le sous-emploi atteignent 66 pour cent.

Mais

l’industrie minière est-elle la réponse aux malheurs d’Haïti?

Pour

Laurent Bonsant, un entrepreneur minier canadien travaillant

pour Newmont Ventures dans le nord, la réponse est « Oui ».

« L’une des choses qu’il faut à ce pays, c’est un produit

d’exportation. Ils n’ont rien. Si l’industrie minière peut faire

quelque chose de bon, c’est ici qu’elle le fera, »

disait-il tout en supervisant un site où une équipe forait 24

heures par jour des échantillons de minerai à 330 mètres sous

terre.

Mais

Haïti a plusieurs produits d’exportation et, de plus,

l’industrie minière n’a pas fait grand bien par le passé.

Au cours

des récentes décennies, des sociétés étrangères ont extrait de

la bauxite et du cuivre. Des dizaines de milliers de familles

ont perdu leurs terres, des milliers d’hectares ont été soumis à

la déforestation, et dans certains cas, la terre a été

contaminée.

Le

professeur Alex Dupuy, professeur

titulaire des Études africaines américaines et de sociologie de

la Wesleyan University, doute fortement que les résultats des

nouvelles entreprises s’avèrent bien différents des précédents.

Même si Haïti n’est plus régie par une dictature aussi

brutale et corrompue que celle des Duvalier, il existe peu de

transparence, et aucun moyen apparent de vérification ou de

contrôle des investisseurs locaux et étrangers.

« Je

pense qu’il va se produire la même chose, »

disait Dupuy, auteur de Haiti in the World Economy – Class,

Race and Underdevelopment, au cours d’une interview au

téléphone avec AKJ. « L’industrie minière n’utilise pas

beaucoup de main-d’oeuvre, et les nationaux qui seront engagés

seront des travailleurs non spécialisés. Les cadres viendront de

l’étranger car habituellement ces compagnies arrivent avec leur

propre technologie. »

« Comme

par le passé, elles exproprieront les terres des paysans. De

sorte qu’il en sera de même, tout comme précédemment. Les

contrats en passe d’être signés le seront au gré de la compagnie

étrangère, pas nécessairement ce qui est dans les meilleurs

intérêts du pays, même s’ils les présentent au public comme

quelque chose de bon pour le pays. »

[Voir

La sombre histoire d’une Haïti « ouverte aux affaires »]

Le

Guatemala – un pays socialement, économiquement et politiquement

similaire – pensait que les mines pouvaient « faire du bien »

là, aussi, et autorisait Goldcorp à ouvrir la Marlin Mine. Mais

en 2010, la

Commission interaméricaine des droits humains enjoignait au

gouvernement de la fermer temporairement à cause des risques

pour la santé, l’environnement et les droits humains. Un rapport

présenté en 2011 par des experts miniers associés à la Tufts

University recommandait au Guatemala de changer de façon

significative les règles du jeu: d’exiger des royalties plus

élevées et d’autres revenus, d’assurer une meilleure protection

environnementale et le nettoyage, et de garantir qu’une somme

donnée parvienne aux communautés hôtes.

« Sans une bonne gouvernance et des investissements productifs,

l’héritage pour les lieux de la Marlin Mine pourrait bien être

une dévastation écologique et l’appauvrissement, »

écrivaient les auteurs.

Anglade s’inquiétait à l’effet que quelque chose de semblable

pourrait arriver en Haïti, où le contrôle gouvernemental est

virtuellement inexistant. Par exemple, bien qu’il soit illégal

de couper des arbres, du bois fraîchement scié est empilé pour

être vendu dans les marchés partout à travers le pays. De nos

jours la couverture forestière d’Haïti n’est que de 1,5 pour

cent.

Plus au nord, nombre de cultivateurs qui auraient pu tirer

profit en louant leurs terres aux sociétés minières les ont

depuis longtemps vendues à des requins opportunistes accapareurs

de terres et aux hommes d’affaires associés à de précédentes

entreprises minières à Grand-Bois, un site d’Eurasian. Plus

d’une dizaine de familles cultivent à présent un terrain qui ne

leur appartient plus.

Anglade s’en souvient bien : « Quand

j’ai appris ce qui se passait, je me suis rendu sur les lieux

personnellement, j’ai dépensé mon propre argent parce que le

Bureau n’en avait pas; j’y suis allé pour réunir les gens et

leur dire que leurs terres ont des ressources minières, et de ne

pas les vendre. Malgré tout, ils les ont vendues. »

À

présent, les familles pauvres qui cultivent encore ces terres à

titre de locataires, et des centaines de leurs voisins,

s’inquiètent quant à la pollution et de se voir expulsés de

leurs lotissements. L’année dernière, plus de 200 familles ont

été chassées d’un plaine fertile située non loin quand le

gouvernement Martelly a inauguré une nouvelle zone franche.

Dans une région, Newmont a initié des « œuvres sociales », selon

Anglade. L’entreprise a fait bâtir un petit pont, une route pour

son petit véhicule tout-terrain et payé des frais de scolarité.

Les cultivateurs sont cependant toujours nerveux.« D’après

ce qui est prévu, on nous dit que la compagnie utilisera l’eau

de la rivière pour vingt années. De plus, personne ne pourra

boire l’eau qui coule de notre côté »,

d’expliquer la cultivatrice et organisatrice paysanne Elsie

Florestan, qui vit près du site de Grand-Bois. « De

plus avec ce qui va être fait, il y a des gens qui ne pourront

pas rester dans la zone. »

« Le

petit

groupe

qui s’enorgueillit de travailler, ce n’est pas la population, à

bien regarder il n’y a tout au plus que 50 personnes qui ont

trouvé du travail pour une population qui compte 64 habitations

[...] »

d’ajouter cette personne de 41 ans, membre du mouvement paysan

Tèt Kole Ti Peyizan. « D’après

ce que je constate, si le peuple ne s’organise pas pour frapper

du pied, pour dire qu’il lui faut obtenir quelque chose, il

n’aura rien »,

prévenait-elle.

Florestan et d’autres cultivateurs ont constamment pu observer

des équipes venir prélever des dizaines de milliers

d’échantillons de chaque colline et vallon pendant des années, à

travers tout le nord.« Sans

poser de questions, à savoir à qui appartient le terrain, ils

entrent, procèdent à des fouilles, prennent les pierres, les

mettent dans leurs sacs, et s’en vont avec »,

faisait remarquer l’organisateur paysan Arnolt Jean, qui habite

à Lakwèv, près de la frontière dominicaine. « Tous les

Haïtiens observent, car ils savent que ce qui pourrait nous

aider, c’est si nous avions un gouvernement qui serait à même de

nous dire : ‘Cette zone est à vous, il vous faut donc ouvrir les

yeux’. Mais nous en tant qu’ Haïtiens nous ne pouvons rien dire

[...] L’État est irresponsable dans ce dossier. »

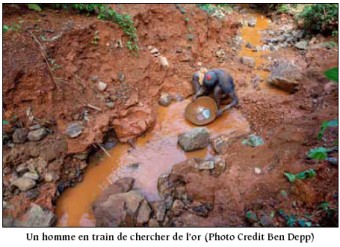

Dans

cette communauté, les gens orpaillent et creusent leurs propres

tunnels depuis des générations. Une journée ou une semaine de

travail peuvent ne rien rapporter ou rapporter 50 dollars d’or,

même si les acheteurs de la République dominicaine ne paient que

la moitié du cours du marché. En outre, avec la plupart des

familles trop pauvres pour même se permettre d’envoyer tous

leurs enfants à l’école, ils sont nombreux les gens qui vont du

côté des collines et des berges dès qu’ils ont fini de planter

leurs semences. Le paysage est parsemé de trous. La rivière est

couleur de boue. « Le pays est pauvre, mais ce qui est dans

le sous-sol pourrait nous sortir de la pauvreté à tout jamais »,

de dire Arnolt. « Mais puisque notre

richesse reste sous terre, c’est les gens les plus riches qui

viennent chercher des moyens de les exploiter. Ceux qui habitent

la terre restent pauvres, et les riches s’enrichissent

davantage. »

Cet article est réalisé en partenariat avec Haïti Liberté

et rendu

possible en partie grâce à une bourse de

Pulitzer

Center on Crisis Reporting.

Ayiti Kale Je

–

http://www.ayitikaleje.org –

est un partenariat établi entre AlterPresse, la Société pour

l’Animation de la Communication Sociale (SAKS), le Réseau des

Femmes Animatrices des Radios Communautaires Haïtiennes (REFRAKA)

et les radios communautaires de l’Association des Médias

Communautaires Haïtiens (AMEKA) et les étudiants du Laboratoire

de Journalisme de la Faculté des Sciences Humaines de

l'Université d'Etat d’Haïti. |